Sozialversicherung leistungsfähig und finanzierbar halten

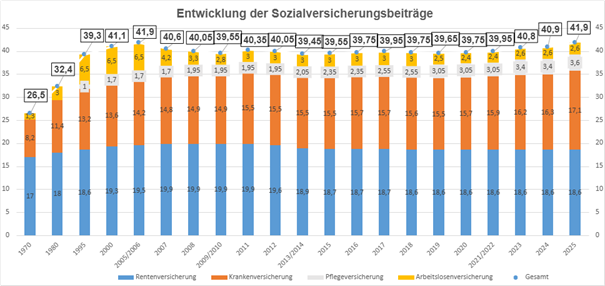

Wenn wir nicht gegensteuern, steigen die Beiträge zur Sozialversicherung bis 2030 auf 45 Prozent – und danach geht es so weiter.

Prof. Dr. Martin Werding,

Mitglied im Sachverständigenrat für Wirtschaft

Quelle: 20. Februar 2025, PKV

Wir brauchen eine Sozialversicherungsbremse und einen klaren Fahrplan, wie die Beitragssätze zukünftig wieder auf unter 40 % begrenzt werden können. In kaum einem anderen Land bleibt den Beschäftigten so wenig von ihrem erwirtschafteten Einkommen wie in Deutschland. Vor allem die hohen Sozialbeiträge sind dafür verantwortlich, dass netto so wenig für die Beschäftigten bleibt:

Bei alleinstehenden Durchschnittsverdienenden werden derzeit je 100 € Bruttolohn rund 34,10 € Sozialbeiträge fällig: (16,80 € für den Arbeitgeber und 17,30 € für den Beschäftigten). Je 100 € muss der Beschäftigte darüber hinaus 13,90 € Einkommensteuer bezahlen (OECD Taxing Wages, 2025).

Nur durch eine verlässliche Begrenzung der Sozialversicherungsbeiträge wird Deutschland langfristig wettbewerbsfähig bleiben können und die Jobs von morgen werden hier geschaffen. Die stark gestiegenen Abflüsse an Investitionskapital aus Deutschland sind schon heute ein Warnsignal, dass der Standort Deutschland an Attraktivität verliert.

2024 investierten ausländische Firmen nur knapp 35 Mrd. € in die Bundesrepublik. Knapp 100 Mrd. € hingegen investierten deutsche Firmen im Ausland. Damit flossen im Jahr 2024 rund 65 Mrd. € mehr Direktinvestitionen aus Deutschland ab, als im gleichen Zeitraum in die Bunderepublik investiert wurden. Die immer noch sehr hohe Summe bestätigt die Tendenz der vergangenen Jahre (2022: 125 Mrd. € Nettoabfluss). Der Rückgang beruht laut IW-Köln vor allem auf einer Investitionsschwäche deutscher Firmen im Ausland.

©AdobeStock Nattapol_Sritongcom

Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz droht stark zu steigen

Die ohnehin schon hohe Belastung von Löhnen und Gehältern wird in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich deutlich steigen.

Auf Basis des derzeit geltenden Rechts könnte der Beitragssatz auf bis zu 45 % bis zum Jahr 2035 steigen, das ist in zehn Jahren. Die Versäumnisse der Vergangenheit bewirken, dass sich der Beitragssatz selbst bei sehr guten Annahmen und Entwicklungen erstmal nicht mehr unter 40 % bewegen wird.

Dies erzeugt massive Risiken für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die wirtschaftliche Entwicklung im Inland mit ungünstigen Auswirkungen auf die Beschäftigung und gefährdet den gerechten Ausgleich zwischen den beteiligten Generationen. Das zeigen zahlreiche Berichte, u.a. der Bericht der BDA-Kommission zur Zukunft der Sozialversicherung (ursprünglich aus 2020, aber nun aktualisiert vorgelegt) unter Leitung von Professor Dr. Werding (Ruhr Universität Bochum) und das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 2023 zu Reformen in der Gesetzlichen Rentenversicherung ebenso eine Studie des GES Instituts im Auftrag der DAK (inklusive Update 21. Januar 2025) und des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) zur Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands (23. Januar 2025).

Es ist bereits 1,9 nach 12

Zum Januar 2025 addieren sich die Beitragssätze in der Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung auf 41,9 %.

Sie lagen 2023 erstmalig seit zehn Jahren wieder über der 40-%-Marke.

Gegenüber dem Vorjahr nahm die Beitragsbelastung um knapp 1,5 Prozentpunkte zu, weil nicht nur der Zusatzbeitragssatz zur Krankenversicherung gestiegen ist (erneute Anpassung des Zusatzbeitrags zu 2025 um durchschnittlich 0,8 Beitragssatzpunkte), sondern auch der Pflegeversicherungsbeitragssatz zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit erneut angehoben wurde (auf 3,6 %).

Gesamtsozialversicherungsbeitrag

Nach § 28d SGB IV umfasst der Gesamtsozialversicherungsbeitrag alle auf das Arbeitsentgelt bezogenen Beiträge zu den von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemeinsam finanzierten Sozialversicherungszweigen, also der Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung.

Auch der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung (2,9 %) und der zum 1. Januar 2005 eingeführte und zum 1. Juli 2023 erhöhte Beitragszuschlag für Kinderlose in der sozialen Pflegeversicherung (0,6 %) gehören damit zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag.

Wir brauchen einen klaren Fahrplan, wie die Beitragssätze wieder auf unter 40 % begrenzt werden. Wir brauchen auch in der Sozialversicherung ein Bewusstsein für langfristiges Denken und nachhaltige Entscheidungen. Wie beim 1,5-Grad-Ziel in der Klimapolitik braucht es für die Sozialversicherungen ein griffiges Nachhaltigkeitsziel. Ein Stoppschild in Form einer Obergrenze bei den Sozialbeiträgen kann hierzu wesentlich beitragen. Einmal im Jahr sollte die Bundesregierung außerdem einen Bericht über die Zukunftsfähigkeit unserer sozialen Sicherungssysteme abgeben. Das stärkt die Transparenz, fördert Reformdebatten und ermutigt zu langfristigen Entscheidungen.

Die BDA setzt sich deshalb – in ihren Grundsatzpositionen, Stellungnahmen und Veröffentlichungen – dafür ein, die Leistungen aller Zweige der Sozialversicherung auf eine Basissicherung zu konzentrieren und die darüber hinaus gehenden Ansprüche vom Einzelnen selbst zu finanzieren (Stärkung der Eigenverantwortung). Das ist ohne Beeinträchtigung der sozialen Sicherung und ohne finanzielle Überforderung der Betroffenen möglich, zumal sinkende Zwangsabgaben auch zusätzliche Handlungsspielräume für private Vorsorge schaffen.

Das Verhältnis von Solidarität und Subsidiarität muss wieder in ein angemessenes Verhältnis gebracht werden. Die Solidargemeinschaft darf nur da eintreten, wo Einzelne sich aus eigener Kraft nicht helfen können. Die stärkere Betonung des Subsidiaritätsprinzips schafft nicht nur mehr Leistungsgerechtigkeit, sondern hält darüber hinaus den Sozialstaat langfristig finanzierbar.

Sozialleistungen steigen weiter

Nach vorläufigen Ergebnissen wurden im Jahr 2024 insgesamt rd. 1.345 Mrd. € für soziale Leistungen ausgegeben. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 6,6 %, der deutlich über dem nominalen Wirtschaftswachstum mit einem Plus von 2,9 % lag. Das Verhältnis von Sozialleistungen zum Bruttoinlandsprodukt - die Sozialleistungsquote - steigt deshalb mit 31,2 % auf ein höheres Niveau als in den Vorjahren (BMAS, Sozialbudget 2024).

Der Sozialstaat war schon vor den verschiedenen Krisen (Corona-Nachwirkungen, Ukraine-Krieg, demografischer Wandel und Klimakrise) deutlich überproportional gewachsen – und dies trotz eines langen Aufschwungs und Rekordbeschäftigung. Umso mehr gilt jetzt, dass Solidarität und Subsidiarität – mit Blick auf eine nachhaltige und generationengerechte Sozialpolitik – wieder in ein angemessenes Verhältnis gebracht werden müssen.

Links und PDFs zum Thema

Erklärvideo zum Thema:

Obergrenze von 40% bei Sozialbeiträgen verbindlich einhalten

Zahlen und Fakten

Arbeitgeber tragen den Sozialstaat

Laut Sozialbudget der Bundesregierung 2024 lag der Finanzierungsanteil der Arbeitgeber an allen Sozialleistungen mit 34 % über dem des Staates (33,5 %) und deutlich höher als die Sozialbeiträge der Versicherten (30,7 %). Seit der Corona-Krise und der notwendig gewordenen Zusatzfinanzierung durch den Staat für u. a. Entschädigungen, Impfstoffe und Testangebote lag der Staat bei den Finanzierungsausgaben minimal vor den Arbeitgebern. Seit dem Sozialbudget 2023 sind wieder die Arbeitgeber die größten Financiers des Sozialstaats.